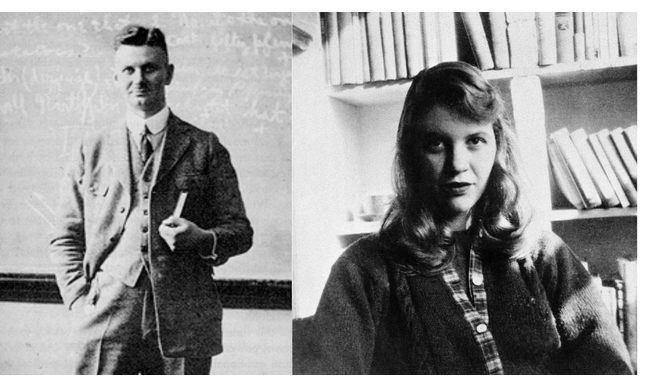

Il padre della poetessa Sylvia Plath, Otto Plath, morì quando la figlia aveva appena otto anni. Per tutta la vita Sylvia si trovò a fare i conti con il vuoto della sua assenza, compensato - in parte - dalla soffocante presenza materna. I problemi psichici della Plath - che in seguito l’avrebbero costretta a numerosi ricoveri - trovano, come spesso accade, la loro origine nel rapporto ambivalente con i genitori.

Della madre, Aurelia, la poetessa ci fornisce un ritratto spietato, niente affatto consolatorio, nella sua unica opera in prosa, La campana di vetro, mentre al padre dedica una poesia dal titolo all’apparenza dolce, Daddy, ma dal testo spietato.

Come dobbiamo leggere questa poesia? Come tutte le liriche di Plath è intessuta di emozione ed emotività. Nei confronti del padre Otto, Sylvia usa parole di vendetta, acuminate e taglienti che colpiscono come proiettili. Infine, tuttavia, queste stesse parole appaiono come un disperato grido - o richiesta - d’amore. La poesia di Sylvia Plath non può che essere letta nel contesto psicologico in cui è inserita: la poetessa la scrisse in un periodo difficile della sua vita, l’ottobre del 1962, nel momento terribile che seguì la separazione dal poeta Ted Hughes dal quale aveva avuto due figli. Era il momento più turbolento - e creativo - della vita della poetessa che sarebbe morta suicida appena quattro mesi dopo, nel febbraio del 1963.

Dunque, non è solo di Otto Plath che ci sta parlando in questi versi, come vedremo più approfonditamente nell’analisi.

Chi era Otto Plath, il padre di Sylvia Plath

Non è il vero padre di Sylvia il protagonista della poesia Daddy, ormai scolpita a fuoco nella mente dei lettori di Plath: a parlare in questi versi arroventati è la vendetta, il dolore, la sofferenza che si traduce in un grido “Non servi più, non servi più”. Nella realtà biografica della vita dell’autrice, il padre di Sylvia non era un gerarca nazista, anzi, era un uomo dall’indole pacifista che nella Germania degli anni Venti aveva assistito con angoscia alla salita al potere di Hitler. Era però un uomo assennato, metodico, severo e sarebbe stata proprio la sua determinazione a portarlo a insegnare ad Harvard e alla Boston University. Il vero Otto Plath non uccise ebrei, ma si dedicò alla scrittura, dando alle stampe persino un libro sulle api dal titolo Bumblebees And Their Ways. Soffriva di diabete e fu proprio la malattia che lo portò precocemente alla morte una settimana dopo l’ottavo compleanno di Sylvia.

In seguito la poetessa avrebbe ricercato il padre nella sua lingua d’origine, la lingua tedesca. La giovane Sylvia - ce lo testimoniano i suoi diari - si impegnò duramente nello studio del tedesco e diceva di avvertire una profonda affinità con la cultura tedesca. Leggeva Nietzsche e Thomas Mann, ascoltava Bach e Beethoven, ma nonostante il suo impegno non aveva grande dimestichezza con la lingua, mentre eccelleva nella letteratura inglese. Lo strazio di Sylvia Plath nel desiderio di apprendere il tedesco è riconducibile al vuoto incolmabile generato dall’assenza paterna: inconsciamente, forse, voleva imparare il tedesco per riscattare le sue origini, per imparare la lingua di quel padre scomparso troppo presto. In un suo racconto appena abbozzato Sylvia Plath raccontava di una giovane tedesca americana che nutriva un forte senso di colpa dovuto alle sue radici tedesche:

“Il tema riguarda la consapevolezza di un complicato sistema di colpa a cui sono soggetti i tedeschi in una comunità ebraica o cattolica… Il bambino non può capire. Come può essere colpevole della detenzione di suo padre?

L’identità tedesca era pericolosa, un segreto da nascondere, una cosa di cui vergognarsi. Non possiamo prescindere da questa analisi e da questa necessaria premessa per comprendere il significato della poesia Daddy scritta da Plath non per il padre vero, Otto, ma per il padre mitico, per un altro padre generato dalla scrittura.

leggi anche

La tumultuosa vita di Sylvia Plath

In un passo del suo Diario, Sylvia raccontava di soffrire del complesso di Elettra, osservando di essere conscia di aver perso il proprio padre nel momento in cui lo concepiva ancora come un Dio. Il dolore di quel vuoto, la necessità di vendicarsi del sopruso subito da bambina, risuonano violenti nei versi di questa poesia. Sylvia è cosciente di dover “uccidere” il proprio padre per potersi finalmente allontanare da lui, per superare il dolore dettato dalla sua perdita.

Vediamo nel dettaglio testo e analisi di Daddy.

“Daddy”: la poesia di Sylvia Plath per il padre

Non servi, non servi più,

O nera scarpa, tu

In cui trent’anni ho vissuto

Come un piede, grama e bianca,

Trattenendo fiato e starnuto.Papà, ammazzarti avrei dovuto.

Ma sei morto prima che io

Ci riuscissi, tu greve marmo, sacco pieno di Dio,

Statua orrenda dal grigio alluce

Grosso come una foca di FriscoE un capo nell’Atlantico estroso

Al largo di Nauset laggiù

Dove da verde diventa blu.

Un tempo io pregavo per riaverti.

Ach, du.In tedesco, in un paese

Di Polonia al suolo spianato

Da guerre, guerre, guerre.

Ma il paese ha un nome molto usato.

Un amico mio polaccoMi dice che ce n’è un sacco.

Così non ho mai saputo

Dov’eri passato o cresciuto.

Mai parlarti ho potuto.

Mi s’incollava la lingua al palato.Mi s’incollava a un filo spinato.

Ich, ich, ich, ich,

Non riuscivo a dir di più di così.

Per me ogni tedesco era te.

E quell’idioma oscenoEra un treno, un treno che

Ciuff-ciuff come un ebreo portava via me.

A Dachau, Auschwitz, Belsen.

Da ebrea mi mettevo a parlare,

E lo sono proprio, magari.Le nevi del Tirolo, la birra chiara di Vienna

Non son molto pure o sincere.

Per la mia ava zingara e fortunosi sbocchi

E il mio mazzo di tarocchi e il mio mazzo di tarocchi

Qualcosa di ebreo potrei avere.Ho avuto sempre terrore di te,

Con la tua Luftwaffe, il tuo gregregrè.

E il tuo baffo ben curato

E l’occhio ariano d’un bel blu.

Uomo-panzer, panzer, O tu –Non un Dio ma svastica nera

Che nessun cielo ci trapela.

Ogni donna adora un fascista,

La scarpa in faccia, il brutale

Cuore di un bruto a te ugualeTu stai alla lavagna, papà,

Nella foto che ho di te,

Biforcuto nel mento anziché

Nel piede, ma diavolo sempre,

Sempre uomo nero cheCon un morso il cuore mi fende.

Avevo dieci anni che seppellirono te.

A venti cercai di morire

E tornare, tornare a te.

Anche le ossa mi potevano servire.Ma mi tirarono via dal sacco,

Mi rincollarono i pezzetti.

E il da farsi così io seppi.

Fabbricai un modello di te,

Uomo in nero dall’aria Meinkampf,E con il gusto di torchiare.

E io che dicevo sì, sì.

Papà, eccomi al finale.

Tagliati i fili del nero telefono

Le voci più non ci possono miagolare.Se ho ucciso un uomo, due ne ho uccisi –

Il vampiro che diceva essere te

E un anno il mio sangue bevé,

Anzi sette, se tu

Vuoi saperlo. Papà, puoi star giù.Nel tuo cuore c’è un palo conficcato.

Mai i paesani ti hanno amato.

Ballano e pestano su di te.

Che eri tu l’hanno sempre capito.

Papà, carogna, ho finito.(Traduzione di Giovanni Giudici)

“Daddy” di Sylvia Plath: analisi e significato

Nell’immagine iniziale della scarpa nera troviamo una chiara allegoria del nazismo: lo stivale nero di Hitler. Ma in realtà ciò che Sylvia Plath sta descrivendo nella prima strofa di Daddy è più una condizione psicologica: si sente intrappolata, schiacciata dal pensiero della perdita del padre che condiziona la sua intera vita. Si descrive infatti come un piede, povero e bianco, costretto a vivere per trent’anni dentro quella scarpa. Lo stivale, dunque, è anche un’immagine del dolore.

Infine vengono citati i sentimenti suscitati dalla figura paterna: non sono affatto sentimenti miti o consolanti, sono il dolore, l’angoscia e la paura.

Emergono nel corso della lirica emozioni contrastanti: a un certo punto la poetessa si augura che suo padre possa guarire, nonostante lo descriva come un uomo terribile, dice “un tempo io pregavo per riaverti”.

L’immaginazione si fonde con l’esperienza biografica di Sylvia Plath, con le origini presunte ebree della madre Aurelia: la poetessa immagina di essere un’ebrea o una zingara perseguitata dalla figura del padre (in realtà è un’allegoria per trasfondere la persecuzione del “dolore”). La figura della zingara che legge i tarocchi è curiosa, poiché ritorna anche in molte poesie simboliche della raccolta Ariel. Pur essendo rappresentato come un gerarca nazista, al contempo questo Daddy, che dà il titolo alla poesia, appare inconoscibile: la poetessa ammette di non conoscerne la città di origine né tantomeno la lingua. Fa riferimento a una città polacca, nella quale davvero la famiglia di Otto si era trasferita - secondo i biografi il vero cognome di Plath era infatti “Von Plath”, poi anglicizzato. La lingua paterna - il tedesco - appare a lei inconoscibile, come se fosse bloccata da un filo spinato (la metafora del nazismo è continua, Ndr). Ogni volta che desiderava parlare con suo padre, confessa, usava la parola “Ich”, che in tedesco vuol dire “io”, balbettando. I pensieri di Plath appaiono audaci e sconnessi come quelli di una bambina; dice che pensava che ogni uomo tedesco fosse suo padre.

Soltanto nel finale Sylvia Plath rivela la verità, ovvero che la scomparsa del padre le ha spezzato il cuore: confessa di aver tentato pure di togliersi la vita nella speranza di poterlo rivedere.

Con un morso il cuore mi fende.

Avevo dieci anni che seppellirono te.

A venti cercai di morire

E tornare, tornare a te.

Anche le ossa mi potevano servire.

Il tentativo di uccidersi tuttavia non riesce e l’autrice rivela di essere stata trovata e ricomposta pezzo a pezzo, con la colla, ovviamente una metafora per far riferimento alla cura del dolore. Appare a questo punto una sorta di rivelazione: capisce che per smettere di soffrire deve ricreare suo padre, trovarlo in un altro uomo. Qui il complesso di Elettra sfuma nel più noto complesso di Edipo: secondo cui la figlia femmina si innamora del padre da bambina e, da adulta, cerca un uomo che possa assomigliarle.

Fabbricai un modello di te

Il modello nel quale Sylvia troverà il padre perduto sarà il poeta Ted Hughes, suo marito, colui che davvero per lei diverrà “l’uomo nero dall’aria Meinkampf”: Plath e Hughes furono sposati per sette anni e fu un matrimonio difficile, pieno di rimpianti, rimorsi e ricatti reciproci. La poesia Daddy fu scritta nell’ottobre del 1962 , un mese dopo la separazione di Plath dal marito. La data, naturalmente, non è casuale.

L’inizio della poesia è dunque brutale - Plath sottolinea le origini tedesche del padre, giungendo a paragonarlo a un nazista, più avanti lo paragona addirittura a un vampiro, ma infine comprendiamo che non è che una maniera per trasfigurare la violenza del dolore. Nel finale appare chiaro il vero senso di Daddy: è un grido di dolore, una poesia di sofferenza, un tentativo di lenire la ferita della perdita. E, infine, possiamo leggerla davvero come una poesia d’amore filiale.

Nel finale “Papà, carogna, ho finito” non c’è una vera e propria offesa, ma una dichiarazione di resa. La poetessa è riuscita finalmente a venire a patti col dolore della perdita, eppure sappiamo che in seguito in quel baratro Sylvia sarebbe infine sprofondata. Il suicidio che profetizzava nei versi di Daddy si sarebbe concretizzato quattro mesi dopo. Ora è lecito chiedersi quanto il lutto per la perdita del padre abbia influito sulla debole psiche di Plath e se gran parte dell’esistenza della poetessa non fosse stata un tentativo di esorcizzare quella morte, quella condizione innegabile di orfanità.

© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: “Daddy”, la poesia di Sylvia Plath per il padre Otto

Naviga per parole chiave

Approfondimenti su libri... e non solo Festa del papà Storia della letteratura News Libri Sylvia Plath

Lascia il tuo commento