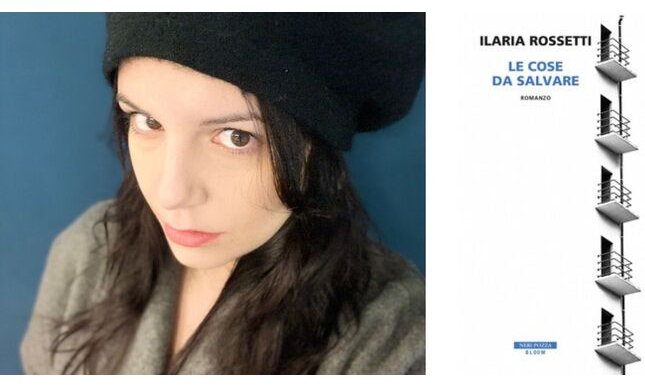

Ilaria Rossetti è già una scrittrice conosciuta dai critici letterari, incantati dal suo italiano ricco e "aulico", anche se ancora poco nota al grande pubblico di lettori.

Nata nel 1987, ha vinto il Premio Campiello Giovani 2007 con il racconto La leggerezza del rumore (Marsilio Editore).

Con Giulio Perrone Editore ha pubblicato Tu che te ne andrai ovunque (2009) e Happy Italy (2011).

Con Le cose da salvare ha vinto la quarta edizione del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza 2019, ma il romanzo è stato pubblicato nel 2020.

- Grazie per la disponibilità e per la pazienza. Molti recensori di libri dicono che gli intenti di un autore sono già nella prima pagina, dove lei dà la notizia del crollo di un ponte, non dà indicazioni del luogo, ripete due volte "le cose da salvare" e fa entrare da subito Gabriele, il protagonista principale del romanzo. È una mia impressione errata o lei già scrive come si svolgerà il libro?

L’inizio di una storia è il luogo narrativo per eccellenza, Calvino nelle Lezioni Americane l’ha spiegato molto bene: si supera il varco tra mondo non letterario e mondo letterario, si opera una scelta tra una potenzialità infinita di racconti. Quel che accade all’inizio del mio romanzo circoscrive un piccolo universo, quello di un uomo, Gabriele, che rifiuta di abbandonare la propria casa anche se il Ponte che la sovrasta è appena crollato. Mette a rischio la sua vita e decide di rimanere. Però poi credo che il libro sviluppi e racconti molte altre cose: si parla di matrimoni finiti, di amori passati, di fughe all’estero e ritorni, di rapporti tra genitori e figli, della risposta politica a un trauma collettivo. E alla fine, tra il cominciare e il finire, di una storia conta proprio quello che c’è stato nel mezzo. Il Ponte è una suggestione e un pretesto e funziona anche a livello metanarrativo, perché mette in connessione quel che accade nelle primissime pagine del romanzo e quello che è invece l’esito finale.

- Le cose da salvare sono gli oggetti anche di valore che gli abitanti hanno lasciato in casa per scappare, o da salvare sono anche "le vite psichiche" di questi uomini e donne che si ritrovano con niente in mano?

C’è una grande differenza tra "salvare" e "conservare". Le cose da salvare non sono necessariamente cose che teniamo con noi, anzi: molto spesso sono quelle che impariamo finalmente a lasciare andare, collocandole in un tempo e in un luogo specifico della nostra vita e in questa maniera mettendo la giusta distanza tra noi e loro. Oggetti, case che abbiamo abitato, persone che abbiamo amato e che non ci sono più o che ci sono diventate estranee: non si può conservare tutto, ma salvare molto forse sì, se riusciamo a compilare un inventario emotivo, a elaborare davvero il passato. Quindi anche se il romanzo all’inizio gioca soprattutto con gli oggetti che Gabriele vede intorno a sé, nel suo appartamento, e alla sua difficoltà di scegliere, in realtà spinge verso una riflessione opposta: quali sono le cose (ovviamente non solo materiali) che dovremmo imparare a lasciare andare?

- Lei non nomina Genova, ma noi lettori pensiamo subito al crollo del ponte del capoluogo ligure. Perché questa reticenza?

Link affiliato

Più che una reticenza, è stata una scelta deliberata: non m’interessava scrivere un reportage su crollo del ponte Morandi o su Genova, perché sarebbe stato un lavoro diverso, un lavoro giornalistico. Ho voluto rendere quegli avvenimenti una sorte di archetipo letterario. La loro potenza è stata tale che il crollo del ponte è diventato una suggestione fortissima e mi sono chiesta che cosa poteva rappresentare per un individuo e per una comunità: un ponte che crolla cosa scatena, oltre a una dinamica di rottura? Mette in discussione gli status quo? Che cosa collega davvero un ponte e che cosa significa abitarne le due estremità? Per queste ragioni ho scelto di non nominare mai il Morandi e di non nominare Genova: la città che racconto vi assomiglia, ma potrebbe essere un’altra città italiana. Volevo scrivere di un mondo in cui tutti potessero riconoscersi, allontanarmi dalla cronaca e dalla sua presa diretta.

- Se lei dovesse spiegare Gabriele a una scolaresca, ad esempio, cosa direbbe di questo uomo?

Direi che è un uomo stanco, un po’ deluso dalla vecchiaia che ha cominciato a vivere sulla sua pelle, ma che in realtà ha in serbo ancora delle sorprese: è soprattutto una persona libera, che ragiona con la sua testa e si mantiene coerente con le sue scelte, anche se la comunità che lo circonda è in completo disaccordo con lui. Direi anche che è un uomo generoso, capace di un potente gesto di solidarietà verso il prossimo.

- Questo libro è scritto in un italiano prezioso, di chi conosce e ama la lingua italiana, non ci sono concessioni per attirare il grande pubblico, ammesso che al grande pubblico piacciono solo le semplificazioni, le espressioni gergali. Perché ha deciso di scrivere un romanzo con la stessa ricchezza lessicale di un "Manzoni", ammesso che il paragone la trovi d’accordo?

I paragoni mi spaventano sempre: preferisco pensare di costruire, storia dopo storia, una voce chiara e originale, che sia soltanto mia. Per me la lingua è lo strumento del mistero: se la realtà entra e si sovrappone alle storie che raccontiamo, le parole devono innescare immagini e suggestioni e allo stesso tempo lasciare varchi dove far risuonare il vuoto, permettere al lettore di vedere le cose anche con i suoi occhi. Esattezza, visibilità: sono ripetitiva, ma davvero Calvino ha spiegato molto bene cosa potrebbe, in potenziale, essere la scrittura contemporanea. Non riesco a immaginare di scrivere senza una lingua che rappresenti tutto questo, perché la mia voce si esprime attraverso di essa.

- Oltre ai ponti che crollano, questo è un libro sulla solitudine dell’essere umano di fronte ad avvenimenti esterni non previsti. Lei crede che uomini e donne abbiano la forza di superare gli ostacoli interni o esterni per diventare migliori?

Credo che uomini e donne abbiano la capacità di elaborare traumi individuali e collettivi, questo sì. Uscirne migliori però è un esito non scontato, la recente esperienza che abbiamo vissuto tutti ne è un esempio. Gli ostacoli si superano anche per mera sopravvivenza, renderli opportunità di un cambiamento virtuoso è un’altra faccenda.

- Il suo libro, edito da Neri Pozza, è uscito in un anno tragico, a causa della pandemia da coronavirus. Lei crede che questa esperienza (che purtroppo non è ancora conclusa, considerati i contagiati ancora in crescita anche in Paesi non europei) ci possa rendere migliori, o invece tutto è rimasto come prima? Il primato dell’economia, dell’efficienza fisica e lavorativa, del bisogno di azzerare il periodo del lockdown?

Personalmente trovo che la situazione sia ancora molto complessa e confusa. Sono lombarda, abito a Lodi, una delle zone più duramente colpite dalla pandemia e i segni di quello che abbiamo vissuto ce li portiamo dentro, oltre che nella quotidianità. E sappiamo che non è ancora finita. Per questo trovo prematuro parlare di commemorazioni, di cambiamenti sociali, di questo mantra dell’ "uscirne migliori": ci siamo ancora dentro e servirà tempo, servirà distanza. Dovremo elaborare una grande quantità di dolore, di paura, di rabbia. Ci saranno ragioni storiche da comprendere. Credo che solo attraversando questo trauma fino in fondo potremo riattivare una creatività feconda a tutti i livelli, che ci protegga dal rischio di un’involuzione culturale e sociale.

- In queste ultime settimane, a causa di una statua per Indro Montanelli, prendendo spunto da delle rivelazioni che il giornalista aveva scritto, si è parlato e si è discusso animatamente di patriarcato, di razzismo, di sessismo. Ma gli intellettuali che hanno parlato di questi "ismi" in modo acceso hanno comunque scritto che molte conquiste femminili sono in ogni caso irreversibili. Cosa ne pensa?

Vorrei che quest’attenzione rimanesse elevata e continuasse ad allargare le sue maglie, mettendo in discussione le politiche della memoria che abbiamo conosciuto fino a ora e che, inevitabilmente, continuano a plasmare la società in cui viviamo. Patriarcato, razzismo, sessismo non sono fenomeni apparsi all’improvviso: è la Storia che continua la sua corsa, agendo sulle persone e sui loro corpi e questo anche perché viviamo in un Paese in cui le narrazioni sono sempre appartenute ai vincitori e ai detentori del potere. Significa, in altre parole, che in Italia le narrazioni sono state degli italiani bianchi, maschi. Le conquiste femminili, più che irreversibili, mi sembrano ancora parziali: una statua può essere l’opportunità per aggiungere un’altra versione della Storia, arricchire la narrazione e permettere alle persone di comprendere meglio perché ancora oggi viviamo dinamiche di minoranza e diseguaglianza.

- Mi ha molto emozionato tra i suoi ringraziamenti quelli per la compianta Anna Maria Ortese, che appartiene più alla mia generazione che a chi, invece, giovane come lei, era ancora adolescente all’inizio di questo millennio. Come ha conosciuto le opere della Ortese? Qualcuno gliene ha parlato?

Ho conosciuto Anna Maria Ortese dieci anni fa, e come spesso accade si è trattato di un incontro generato da altre letture. Quando si trova il grimaldello per spalancare la letteratura italiana del secolo scorso, diventa un percorso ricchissimo e inesauribile. Per me Ortese rappresenta un modo di intendere la scrittura profondamente umano e fraterno. C’è qualcosa, in questa concezione, che trascende il racconto. La parola è la speranza migliore che abbiamo. Lei non faceva la scrittrice, era una scrittrice.

- Nella quarta di copertina c’è scritta una valutazione de "Il Giorno" che dice, più o meno, che la disgregazione del ponte diventa metafora della disgregazione della società e dell’individuo. Eppure leggendo il suo libro, in alcuni passi, mi sono sentito al sicuro, più consapevole. Lei si ritrova in quell’affermazione?

Sicuramente il romanzo parte raccontando di vite disgregate, di una comunità spezzata, e il Ponte ne è l’evocazione più chiara. Però Gabriele, Petra, Alfio e Vanda in realtà fanno proprio quello che dice: partendo da una rottura, provano in qualche modo a capirsi meglio, a trovare le loro cose da salvare, a mettersi al sicuro. Cercano i loro ponti, diventano essi stessi ponti con altre persone e altre vite. C’è n’è uno, di ponte, che crolla, nelle prime pagine del romanzo, ma moltissimi altri che resistono, disseminati tra le pieghe della storia.

- Quali sono gli autori italiani e stranieri cui si sente affine? Se la sente, a parte il suo libro, di consigliare qualche libro, anche recente?

Alcune tra le scritture che mi hanno influenzato di più: Ortese, Morante, Natalia Ginzburg e Leone Ginzburg, Calvino, Campo, Romano (Lalla), Sciascia, Roth, Woolf, Safran Foer, Dagerman, Cercas, Yates, Dubus (padre e figlio). Recentemente ho letto Gli occhi vuoti dei santi di Giorgio Ghiotti, autore talentuosissimo e i suoi sono racconti splendidi: lo consiglio.

- Lei è in lizza per due premi importanti. Non diciamo altro. Si è mai chiesta a chi servono i premi letterari, in un paese come il nostro, dove si legge ancora poco? Servono anche a dare fiducia ulteriore a chi scrive?

Esistono tanti premi, premi diversi, ognuno con la sua importanza e la sua utilità. Un paio di essi riescono ancora a parlare a un pubblico più ampio (Strega e Campiello), gli altri sicuramente sono più di nicchia e forse servono di più a noi autori. Venire letti, valutati e apprezzati è sempre utile e gratificante. Certamente il mondo del libro ha sempre di più la necessità di trovare nuovi modi per arrivare alle persone, allargare il bacino dei lettori e forse ridiscutere i propri capisaldi: ma questo in parte sta già avvenendo, da marzo la pandemia ha fatto saltare rituali e canali tradizionali e ci ha costretti a reinventare lo schema. Questo ci ha fatto bene.

© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Intervista a Ilaria Rossetti, in libreria con Le cose da salvare

Naviga per parole chiave

Approfondimenti su libri... e non solo Ilaria Rossetti Neri Pozza News Libri Ti presento i miei... libri

Lascia il tuo commento